免死金牌或修復之路?——隨機殺人事件後的精神/心理鑑定

近年來在台灣發生的隨機殺人事件中,犯案者反常的精神狀態常成為議論焦點,他們是否裝病脫罪的疑慮,並未隨著悲劇結束、人犯羈押就消失。今年殺害內湖女童小燈泡的王景玉,以及去年犯下北投文化國小女童割喉案的龔重安,近日分別進入一審與二審階段,《報導者》從法庭現場的觀察與記錄,探討現階段圍繞在司法與精神/心理鑑定的議題。

在重重法警戒護下,王景玉坐在被告席一角,藍色T恤下的胸骨、肩胛突出,形容枯槁,長達3小時的庭審過程,除了最後以模糊、遲滯的語調向被害者家屬道歉,並稱想出去賺錢,請求法官輕判,大半時間都兩眼空洞地呆坐。

今年3月底發生內湖女童隨機殺人案後,士林地檢署在5月23日求處兇嫌王景玉死刑,經過數次準備程序庭,9月9日下午,一審合議庭在士林地方法院展開,除了檢方與告訴代理人、被告與辯護人,還傳喚為王景玉做精神鑑定的榮總精神部心身醫學科主治醫師劉英杰。

從鑑定資格、標的、流程,到結論判斷,坐在王景玉一旁的辯護律師黃致豪一波波的詰問,像驟雨掃向證人席上的劉英杰,「劉醫師,依照您的診斷,王景玉有嚴重的精神疾病,這部分我完全尊重您的專業,但我不明白的是,在鑑定報告的最後,怎麼會跳到他有刑事責任能力的結論?」黃致豪強調。

劉英杰表示,王景玉雖然有長期妄想、扭曲的認知,明顯罹患思覺失調症(舊名精神分裂症),但是從他的舉止:比如設想到若被抓,家裡會沒菜刀可用、停在路邊的機車則會遭風吹雨打,因此特別去賣場買一把新的菜刀,並騎車回家停好,甚至徘徊西湖國小圍牆外,有人上前詢問時馬上離開,懂得迴避,因此犯案時現實感正常,有完全的「辨識」與「控制」能力,不符合刑法第19條減免刑責的條件。

「刑法第19條區分出生理與心理兩個層面,先由醫學專家診斷生理上是否有精神疾病,而有無責任能力的問題,則是法律概念,屬於法官心證,以您的醫學專業背景,能夠逕自下法律判斷嗎?台灣精神醫學會出版的《司法精神醫學手冊》中,清楚說明了相關法條的立法原則,您有參閱過嗎?」黃致豪接著翻開手冊,朗讀著第27頁第二段的立法原則。

短暫的啞然後,劉英杰表示多年來完成約百件的司法精神鑑定,從來沒有被質疑在鑑定報告裡所下的判斷,但他坦言沒有看過《司法精神醫學手冊》,不清楚刑法第19條的立法原則。

「我同意不應該逾越醫學專業去詮釋法律概念,但由於檢方委託我們鑑定的問題,最主要想釐清的,就是犯案時的精神狀況與責任能力的關係,因此只能循此方向完成報告結論⋯⋯」劉英杰說。

刑法第19條寫什麼?——精神狀態與責任能力

2005年刑法部分條文修正前,刑法第19條原為「心神喪失人之行為,不罰。精神耗弱人之行為,得減輕其刑。」但由於「心神喪失」或「精神耗弱」不是精神醫學的專有名詞,精神鑑定報告在實務上難以對應抽象法律概念,因此參考德國以「生理學」及「心理學」的混合立法。

生理原因部分,由醫學專家鑑定有無「精神障礙或其他心智缺陷」;心理結果部分,由法官判斷行為人於行為時有無責任能力,心理學標準更進一步分為「辨識能力」(辨識其行為違法)與「控制能力」(依其辨識而行為之能力)。法條如下:

- 行為時因精神障礙或其他心智缺陷,致欠缺辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者,不罰。

- 行為時因前項之原因,致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力,顯著減低者,得減輕其刑。

- 前二項規定,於因故意或過失自行招致者,不適用之。

妄想中缺乏病識感 龔重安仍要負完全刑責

當王景玉的精神鑑定報告在法庭上成為辯方爭論焦點,去年犯下北投國小女童割喉案的龔重安,則在同一時期進入高等法院二審階段,精神疾病同樣是言詞交會碰撞的核心議題。不同於因服用抗精神病藥物而看起來極度茫然、萎靡的王景玉,龔重安每回出庭時,都口齒清晰、精神奕奕地積極為自己「辯護」。只不過,方向和其辯護律師完全相反。

「每次律見時,我們都要花很多時間聽他的妄想跟幻聽如何迫害,他卻一直拒絕服藥,有次看守所要開藥時,甚至和醫師發生肢體衝突。非常不服判決裡寫他是精神病患,想要努力找出證據證明他不是。」龔重安的辯護律師之一郭怡青說。

9月20日高等法院傳喚多次到看守所對龔重安進行心理輔導的兩位證人出庭,提及被告從國小開始便懷疑同學的母親要害他,出社會後更覺得所有人都在監控他,累積到臨界點,只能以自殺或殺人解決,沒有自殺成功,便選擇殺人。雖然覺得被害者很無辜、倒霉,但被害者之所以被害,因屬於「社會」的一份子,所以對他下手合理,沒有想要道歉,和王景玉案一樣,是必然發生的。他對判刑沒有任何意見,死刑或無期徒刑都能接受。

「我問龔重安進來感覺怎麼樣?他說現在平靜多了,吃好睡好,比在外面還要有安全感。」玄奘大學應用心理學系助理教授陳建安說,他是當天到高院作證的心輔老師之一,從去年10月至今,和龔重安進行過6次會談,「他的犯案動機就是要遏止長期侵擾他的威脅與壓力,他用『藏鏡人』來形容,但從知不知道當下的行為和後果,法官和檢察官就已經足夠判斷有完全責任,至於是什麼力量驅動他做這件事,很難證明為真,是法律不想聽,也不想知道的。」

一審判決書中,詳細記載龔重安長期處在被害妄想的情境中,為罹患思覺失調症之精神病患,但犯案時,「可清楚認知、記憶其行兇過程、細節,被告選擇下手目標及行為過程,並有相當之算計,足見被告於行為前及行為過程,均有足夠之辨識能力、控制能力⋯⋯被告自應負完全之刑事責任,本件即無刑法第19條第1項、第2項,不罰或減輕其刑之情形存在。」無獨有偶,同樣是由劉英杰為他作精神鑑定,並下了需負完全刑事責任的法律結論。

污名化下 精神鑑定與大眾難以拉近的鴻溝

台北市立聯合醫院松德院區院長楊添圍。(攝影/曾原信)

在多起隨機殺人事件中,從凶殘的犯行到被告怪異的言行舉止,都超脫常人理解範圍,與一般為了情色仇財等具體動機的刑事案件截然不同,在檢調偵查與法院審判期間對被告進行精神鑑定,已經成為必要流程之一。

但是當社會集體陷入恐慌與憤怒情緒中,精神鑑定常被外界認為是「免死金牌」。儘管從王景玉和龔重安的審判過程中可以發現,即使兩者都是精神科醫師診斷之下的精神病患,現階段的結論卻並未免除他們的刑事責任,但媒體往往以聳動的標題將殺童魔、精神鑑定、脫罪連結在一起,這些標籤推波助瀾地將一般民眾與司法的距離越推越遠,甚至加深受害者與加害者的仇恨與對立。

「最近的一些案例使社會對刑罰要不要加諸這些人,有很多疑慮,會懷疑他們是不是裝病等等,百年來精神鑑定在西方的發展過程中,也一直面臨相似的難題,但由於精神病人在台灣的污名化十分嚴重,比如只要有精神醫療機構設在社區便馬上引起居民抗議,很難有對話的基礎。」台北市立聯合醫院松德院區院長楊添圍表示,松德院區是國內規模最大的精神科專科訓練醫院。

當整體社會對精神疾病及精障者處境的了解都還十分有限時,司法體系內要如何處理相關議題,更處處是懸而未決的挑戰。對非精神醫學專業者而言,精神鑑定結果的客觀證據效力是最大的疑慮之一。

9月22日下午王景玉案再度開庭審理,精神鑑定依然是檢辯雙方攻防的重點,被告辯護律師團向法院聲請楊添圍重作鑑定,檢方則質疑精神鑑定的科學依據、操作定義不明,沒有必要浪費資源再做一次,最後合議庭駁回此項聲請。

「精神疾病不像一般生理疾病,可以有具體的數值作為明確判准,很多時候仰賴鑑定人一念之間,A來看可能是瘋子,B看變成詐病,而每一位醫師的鑑定方法又不太一樣,無明確SOP,主觀成分非常重。」元貞聯合法律事務所律師翁國彥說,多年來他經手許多精神障礙被告刑事案件,精神鑑定的程序到結果都有許多出入和差異。

以2012年在台南湯姆熊歡樂世界犯下男童割喉案的曾文欽為例,審判期間總共做了3次鑑定,第一次的鑑定人由於無法和被告建立信任關係,兩個多小時的晤談時間內,曾文欽回答問題的比例不到三分之一,就做出犯案時神智正常的結論;到了更一審,法院又委託進行第三次精神鑑定,診斷準則語焉不詳,無法確認是否參考國際通用的《精神疾病診斷與統計手冊》(The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM)。

「當素材充滿侷限,也沒有經過反覆驗證的國際標準下,恣意做出的精神鑑定報告充滿瑕疵,最後若被法院接受,是很恐怖的事情。」翁國彥強調。

據統計,精神鑑定結論與法院裁判結果間一致的比例超過9成,亦即每10位精障者涉及的刑事案件中,超過9件法院會依循鑑定機關的結論,在死刑尚未廢除的台灣,這意味著精神鑑定程序不但事屬關鍵,甚至決定生死。

「曾經有一個案子經過鑑定後,三種法律上的結果全都拿到:心神喪失、精神耗弱、正常,這關乎到無罪、無期或減刑、死刑,如果你是法官你會怎麼判?」翁國彥問,「大部份被問到的人會折衷選中間那一項,也有選最重的心智正常判死,但從沒有人選完全免除責任,民眾的回答多少反映法官的思考,怕裝病、怕縱放,而不會考慮法律原則『罪疑為輕』。」

SOP外最重要的鑑驗:出庭接受交互詰問

「鑑定結果不一致舉世皆然,比如2011年在挪威造成77人死亡的大屠殺,對犯案的布列維克(Anders Behring Breivik)做的兩次心理鑑定結果完全不一樣;而在美國,控辯雙方可以各自找不同的單位鑑定,兩方鑑定人以『專家證人』的身份在法庭上攻防,由法官或陪審團判定,而我們為什麼對不一致那麼敏感?可能是因為台灣只有法官或檢察官才能囑託鑑定吧!」楊添圍說。

從事司法精神鑑定的實務經驗已20年,對楊添圍來說,要如何定義SOP有類比上的困難,不同於法醫可以用科學儀器測量,精神鑑定或心理學評估首重「會談式」的診察原則,「絕大多數醫師都只在訓練研究助理的時候才會用問卷量表,即使在美國,診斷準則還是用觀察與問答,確定這個人是否有嚴重精神疾病急性發作。」

除了重大矚目案件可能會醫院留置,長時間多次鑑定,大部份精神鑑定一天便可完成所有流程,再參照案件卷宗寫成鑑定報告,「檢察官說要有SOP,寫起來也很簡單,但滿足SOP就能做出好的診斷嗎?如何將推論交代清楚,才是精神醫學的科學精神,但更重要的檢驗,還是在法庭上接受交互詰問,用素樸的語言告訴非醫學專業背景者,你的判斷是怎麼出來的,疑慮才有可能降低。」楊添圍強調。

「很可惜,一般人都看不到完整鑑定報告與交互詰問內容,得到的多是片段二手轉述或律師說法,而我在寫書時需要參考英美的案件,不用出國,一半在網路就能找到,我覺得我們這種封閉系統很可怕,若文件公開透明、能夠完整檢視,就算當時可能會犯下一些錯誤,事後才有反省檢討的空間。」楊添圍去年出版的《以瘋狂之名——英美精神異常抗辯史》,是少數完整爬梳200年來英美精神鑑定發展脈絡的著作。

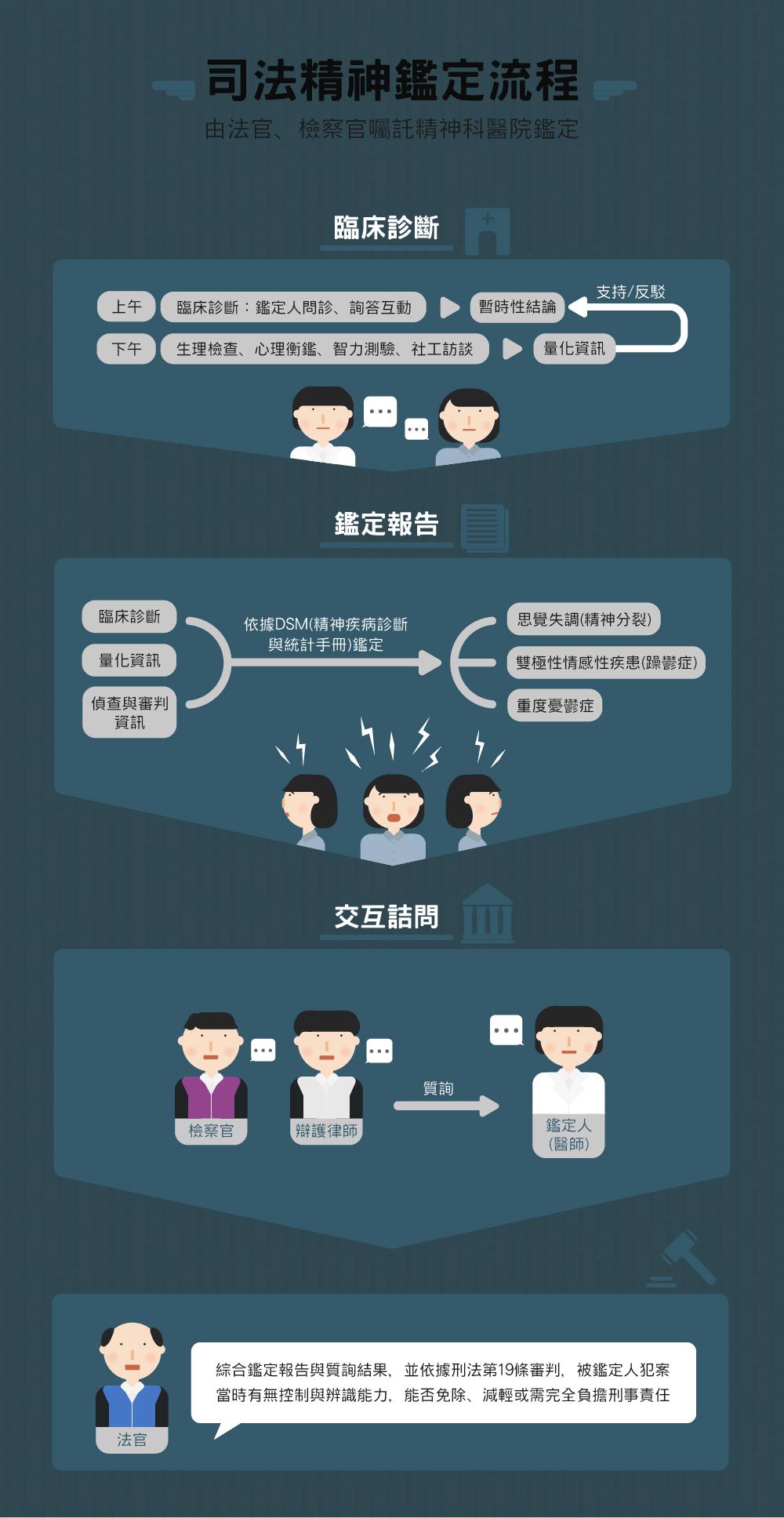

台灣司法精神鑑定流程(製圖/黃禹禛)

縱剖挖掘 心理鑑定呈現被告生命歷程

近年來,除了精神鑑定以外,可以發現許多重大刑案還會對被告做心理鑑定。

法官雖然駁回王景玉律師團聲請的再度精神鑑定,卻同意委由台灣大學心理學系助理教授趙儀珊進行心理鑑定。不同於前者主要判斷精神病理問題,心理鑑定要探究的是被告的生命發展歷程,由此評估矯治可能性、再社會化、再犯風險等,提供法院作為量刑參考依據。

被囑託鑑定後,趙儀珊即向法院自我揭露她是黃致豪在台大心理學系博士班的指導教授。10月12日下午王景玉案再度開庭,檢方針對辯護人與鑑定人之師生關係提出質疑,縱使信任兩者專業度與職業倫理,考量外界觀感下,應另請其他專家學者。

經合議庭評議,改委由檢方提出的人選,慈濟大學人類發展學系臨床心理組教授陳若璋,進行心理鑑定工作。黃致豪當庭提出異議,強調趙儀珊是目前台灣唯一具有司法心理學專業背景的專家,審判長表示等收到異議狀後將再行考量。

2013年最高法院針對吳敏誠案開啟首例「生死辯」,此後當死刑案件上到三審階段時,檢辯雙方要展開量刑辯論,而在這件指標性判例中,趙儀珊第一次嘗試為被告做心理鑑定,鑑定報告並影響了最終判決結果,使得在16年內兩度殺死2位女友的吳敏誠以無期徒刑定讞。

大法官在此案中「發明」的詞彙:「教化可能性」,更深刻影響各級法院在審理刑事案件時的量刑因素,從民間到司法與學術界,對此概念的涵義至今仍爭論不休。

司法心理學專家、台大心理系助理教授趙儀珊。(攝影/曾原信)

「常常有人問,聽說妳現在在做教化可能性鑑定?」趙儀珊苦笑著說,「一般民眾的理解已經被扭曲,在我的報告裡和交互詰問時,從來不會回答關於責任能力的法律判斷、教化可能性等問題,那些屬於法官心證,我的工作僅在協助他們判斷,而非下結論。」

剛開始囑託鑑定時,法院仍會習慣性的直接以法條及法律概念詢問,但趙儀珊明白告知其專業界線,聚焦在被告的生命史,透過總計24小時的訪談,並約訪關係密切的親友,她從吳敏誠有記憶的時間點開始,一點一滴拼湊出從小目睹家暴以及被同儕霸凌的經歷,對往後人生的影響與關鍵時刻的選擇。

如果說精神鑑定像橫切的精神狀態斷面,心理鑑定則猶如縱剖般深刻挖掘出,一個孩子怎麼走上現在這條路。

「我在出庭作證被詰問時,被害者家屬就坐在身後,有很多情緒,一直哭,作為鑑定人有很大壓力,但會發現他們的態度從剛開始主張一定要判死,後來慢慢出現轉變,已沒有繼續堅持要判他死刑,或許是被告有悔意且有賠償,或者有沒有可能,當有機會聽到被告的生命故事,會有不同的想法?」趙儀珊問到。

修復式司法的許諾

什麼是修復式司法?該如何執行?能帶來什麼改變?在「訴諸被告微觀的精神病史與辨識控制能力之外」,正在進行的心理鑑定,是否能夠逐漸接近問題,找到解答?

民眾在小燈泡事件案發現場寫上悼念便利貼。(攝影/吳逸驊)

「包括鄭捷,在辦理這些案件的時候,不會明講,但我都有一種修復式的價值。」在擔任鄭捷辯護律師時,曾被媒體冠上「魔鬼代言人」的黃致豪,也不約而同的提及「修復」,「當以律師的職業或交互詰問作為工具,面對每一份精神鑑定報告時,並不是我要凌遲那個醫師、展現高超的詰問技巧,或者跟法官檢察官作對,重點是透過這些問題的堆疊,把事實跟證據調查出來,希望可以讓大家知道,這個案子、這份報告、這個人,是怎麼一回事,除了是為被告問,也希望是為了你們問,逝者已矣,希望傳遞到被害者家屬耳裡時,可以得到一點點的祥和。」

身為2個小孩的爸爸,黃致豪坦言常在夜深人靜的時候,打開卷宗,想像著若是這種事情發生在自己的孩子身上,對於他想捍衛的價值信念,會不會有所改變,甚至也不時接到「找到你小孩,把你小孩頭砍下來好不好」這樣的威脅⋯⋯。

「從刑事辯護的角度去看精障患者,大家都很孤單,他們是被社會背棄的一群,當進入刑事系統裡時,更是『被背棄的人裡面被背棄的』,跟他們處理相關法律事務的我們這些人,也是類似的地位,一般人不會去考慮為什麼這樣做。其實我們希望可以正確的認識精神疾患,以及人的價值。對於精神疾病的想像,是以疾病的方式來看待,加以治療,亦或是當作一種犯罪,加以懲罰,這取決於我們對於文明的選擇。」黃致豪說。

沒有留言:

張貼留言