(為了保護未成年人的身份,文中未成年受訪者都採用化名。)

13歲的小傑被送到中途之家時,還有幾顆乳牙沒落下,個子清瘦、營養不良;他被分配到十人一間的上下鋪,生輔老師管教嚴格,小傑卻滿足得露出可愛的小虎牙,他說這是第一次感覺被人關愛。

七、八歲懂事時,他就看著父母、兩個舅舅跟著阿公阿嬤吸毒販毒,大人們總呼朋引伴窩在房裡,共用針頭與吸食器,屋裡充滿濃烈的塑膠味;狂歡後,歪斜的針頭、乾漬的血跡,就由家中唯一清醒的小傑善後。小傑說:「他們一旦這樣做(吸毒)我就很不喜歡;安非他命、海洛英、大麻,因為他們沒有一個人會管我,我就等於一個人,像鬼一樣⋯⋯。」

全家6位大人在過去幾年間,因販毒相繼入監,被通緝的阿公最晚入獄。有長達3年的時間,阿公「跑路」到外縣市避風頭,小傑白天上學,晚上就與阿公會合,早上再由阿公送回學校。這讓他上課總無精打采,時而中輟,而當阿公也被逮後,他就開始了一個人的生活。

失去家人照料的小傑,來到一所專門留容國中中輟生的學校,在這裡他遭遇到與他生命經歷一樣艱苦的少年:A的父親長期失業後酗酒不顧家庭,B的外配母親被父親家暴離異,C幾乎被棄養,為生存曾偷竊、討債。

台灣有一群少年,正過著和自己年紀極不相稱的生活,遭遇多數成人一輩子也未曾面對的幽暗。他們之中,多數來自政府定義下的「高風險家庭」。

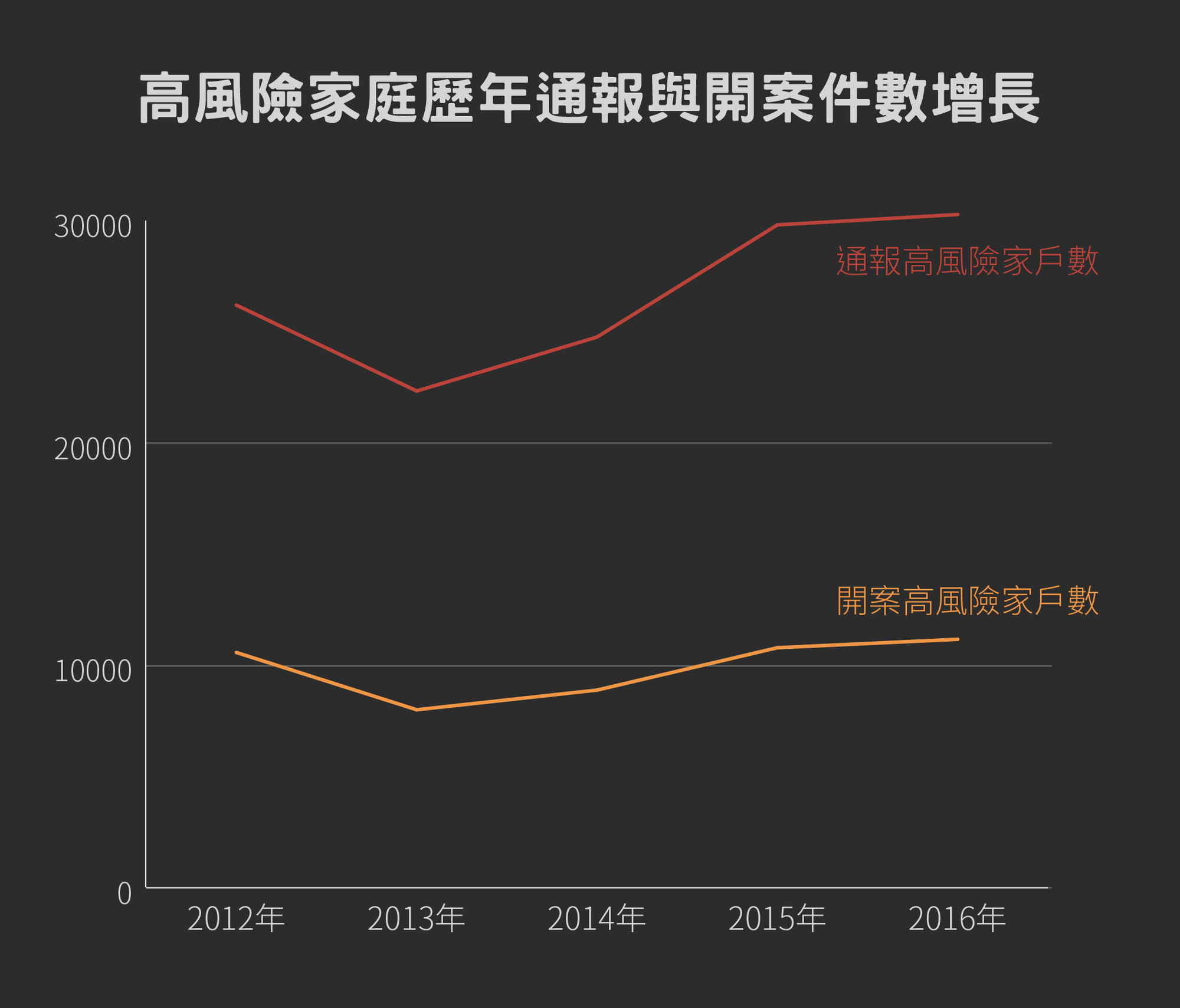

105年度,高風險家庭通報數為27758戶,這些家庭裡有兒少人數42741名。但通報後只有約三分之一會開案服務,正式開案數11182戶。資料來源/衛福部。

高風險家庭下的少年

高風險家庭有複雜的成因,有的是父母入獄,無法照料子女,也包括照顧者因貧困、失業、重病、罹患精神疾病等,無法照顧家中孩童;2004年開始,政府啟動高風險家庭的通報系統,為風險的兒少提供預防服務。

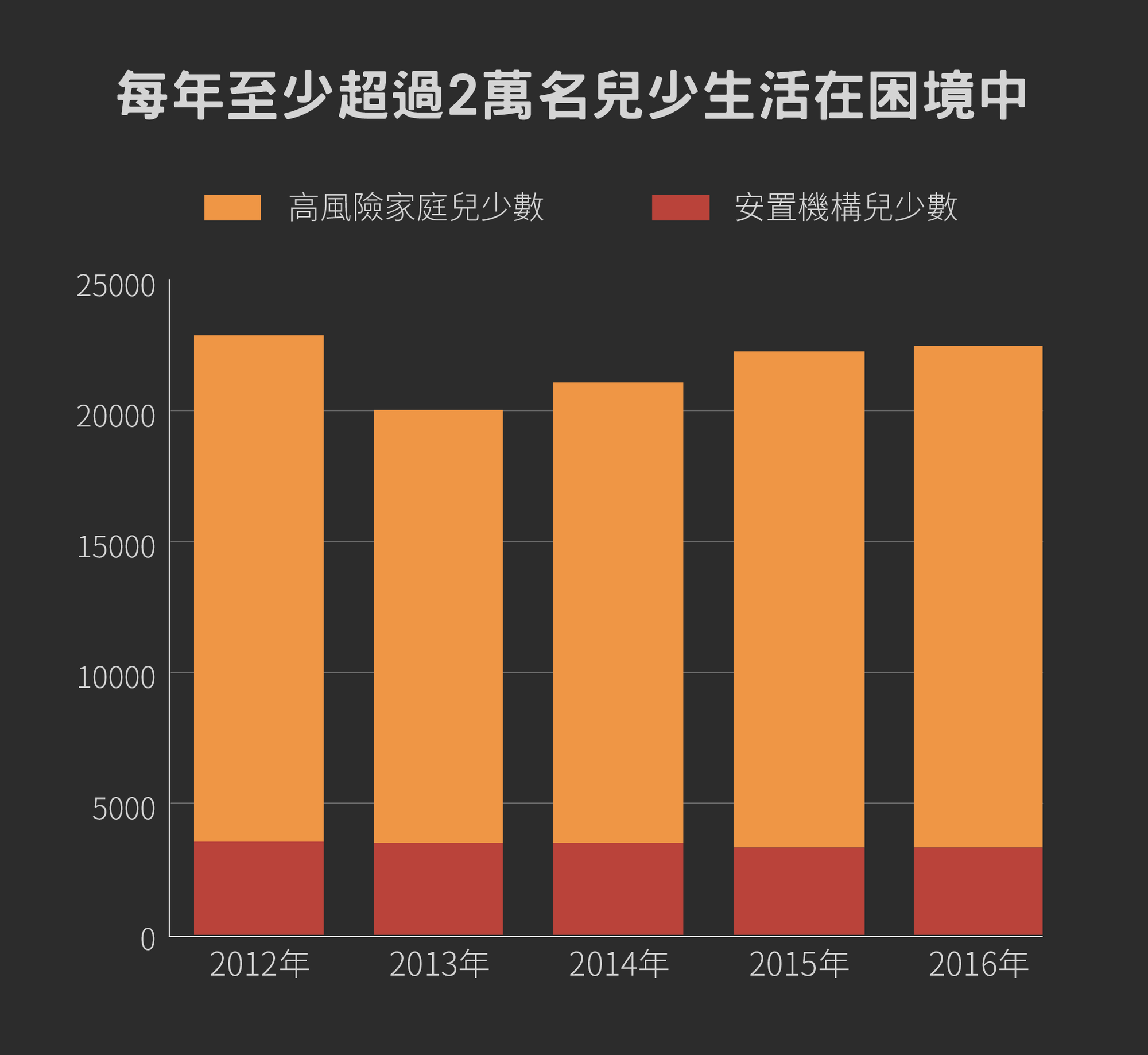

根據衛福部的統計,過去3年,高風險家庭通報數從2萬5千戶增加到近3萬戶數,牽涉的孩子高達4萬3千位,這之中,12歲到未滿18歲的少年,就有將近1萬6千名。而台灣每年還有近3千5百名風險更高的兒少,因家庭無功能,必須被送入安置機構裡。台灣風險家庭下的少年,初步估計超過2萬名。這群少年如同活在欠缺家庭失能與社會支援的廢墟狀態裡。他們是一群不被國家看到的存在。

資料來源/衛福部

長期關注高風險家庭的政務委員林萬億說,這些年台灣的高風險家庭數持續成長,在通報前,孩子們早已傷痕累累,「我相信還有一些黑數沒有被通報。」

活下去,都是一場搏鬥

沿著國道3號,距離熱鬧的斗六市,僅15分鐘車程,彷彿是個心跳停止的地方,沒有活力的所在:青壯人口大量外移,留下老幼和失能者孤零勉力地生存著。

16歲阿姚的家,是個縮影。

走過堆柴的大院,屋子裡巨大神明桌上頭擺著關公、媽祖、千手觀音、唐三藏等神明,牆頭紅紙寫著「朝朝暮暮神降臨」。房子到處龜裂,陰暗處蜘蛛結網。阿姚領著我們到他的房間,唯一的燈泡連著電線頭搖晃空中,裡頭一團黑,書桌上擺著刺青機和一瓶開封喝去半罐的烈酒。

阿姚的母親四十出頭,跟5個男人分別生了6個小孩;做乩童的阿祖和姨婆負責照顧這群同母異父的孩子。他從小被放養自找生路,小四時就與家庭背景相似的同伴瞎混,跟著「會館」出陣頭。

「我早餐沒錢買,沒路,就去會館,去一次(陣頭),擋得了一禮拜,」他說,每次出陣頭8百或1千元的紅包,夠他吃飯、抽菸、買酒。長期扛轎,他的背厚實而拱,卻也壓縮了身高。

農村的早婚、複雜的婚姻、重組的家庭、脆弱的經濟⋯⋯,阿姚只淡淡說:「我哪會按呢,很衰,出生在這種的(家庭)」。他右上臂刺著八爺,左手虎口刺著他誤以為很酷的納粹標誌,經常露出防禦的眼神。他喝酒抽菸拉過K,曾因拿磚頭傷人、結夥械鬥,短暫進了少年觀護所。他用身體對抗自己和社會,抗議生命裡囊括的不幸。

來自雲林的立委劉建國,是少數理解在脆弱家庭成長是什麼模樣的成人。父親在他8歲時過世,不識字的母親一人做工幫傭扶養5個子女,劉建國還記得他得負責騎腳踏車到廟裡領紅包、棉被、米和醬油,他求學階段被歧視,目睹母親被欺負,「那時的我,其實就是高風險家庭的孩子。」

那不單只是窮困,那種困是「負」的,負到當少年有一點行為能力時就得扛,或是想逃。

過去20年,這個問題在惡化中,劉建國觀察到,雲林增加了「三多」:單親外配多、隔代教養多、失業者多;他們共通的處境是近貧。他說,雖然家貧不一定失去功能,但只要主要照顧者罹病或失業,整個家就深陷困頓,「而且在六都之後,城鄉差距,愈差愈大,愈來愈恐怖,愈來愈離譜。」

為金錢憂慮的百元少年

不只離島或偏鄉,都市邊緣也有為數不少因家庭脆弱、欠缺照顧,而在街頭自求生存的少年。在新北市蘆洲和三重,和台北一橋之隔,就聚集了一群「百元少年」。

擔任社工17年,善牧蘆洲少年福利服務中心主任侯雯琪這麼形容他們:每天靠100元過活,早午一顆茶葉蛋外加豆奶一罐,晚上一大碗滷肉飯配上免費的湯,偶爾到少年之家或非營利組織飽餐一頓;也有孩子在便利店的貨架下,撿拾客人掉落的零錢。

現在21歲的嘉妤在中學時就是百元少年的一群。瀏海齊眉,臉龐稚嫩,21歲,已是5歲和2歲孩子的媽媽。

嘉妤的父親是個水泥工,長期向母親和她施暴,失業後更成天酗酒,「他常捶我肚子,拿我頭去撞牆。」於是,她自14歲便翹家、被學校報中輟,高二那年她半刻意的懷孕,奉子成婚,她說:「明知道這條路(早孕)不好,但為了逃離原生家庭,腿斷了也要爬過去。」今年,嘉妤的父親因多重疾病過世。她說,父親的死,叫她感到解脫。

年輕時結下的婚姻不如想像美好,婆婆經常給嘉妤臉色,而她的年少丈夫戒不掉交友軟體,玩心重,兩人去年離婚,但沒有足夠的學歷和經驗,工作不穩,無處可去,只能暫住前夫家。

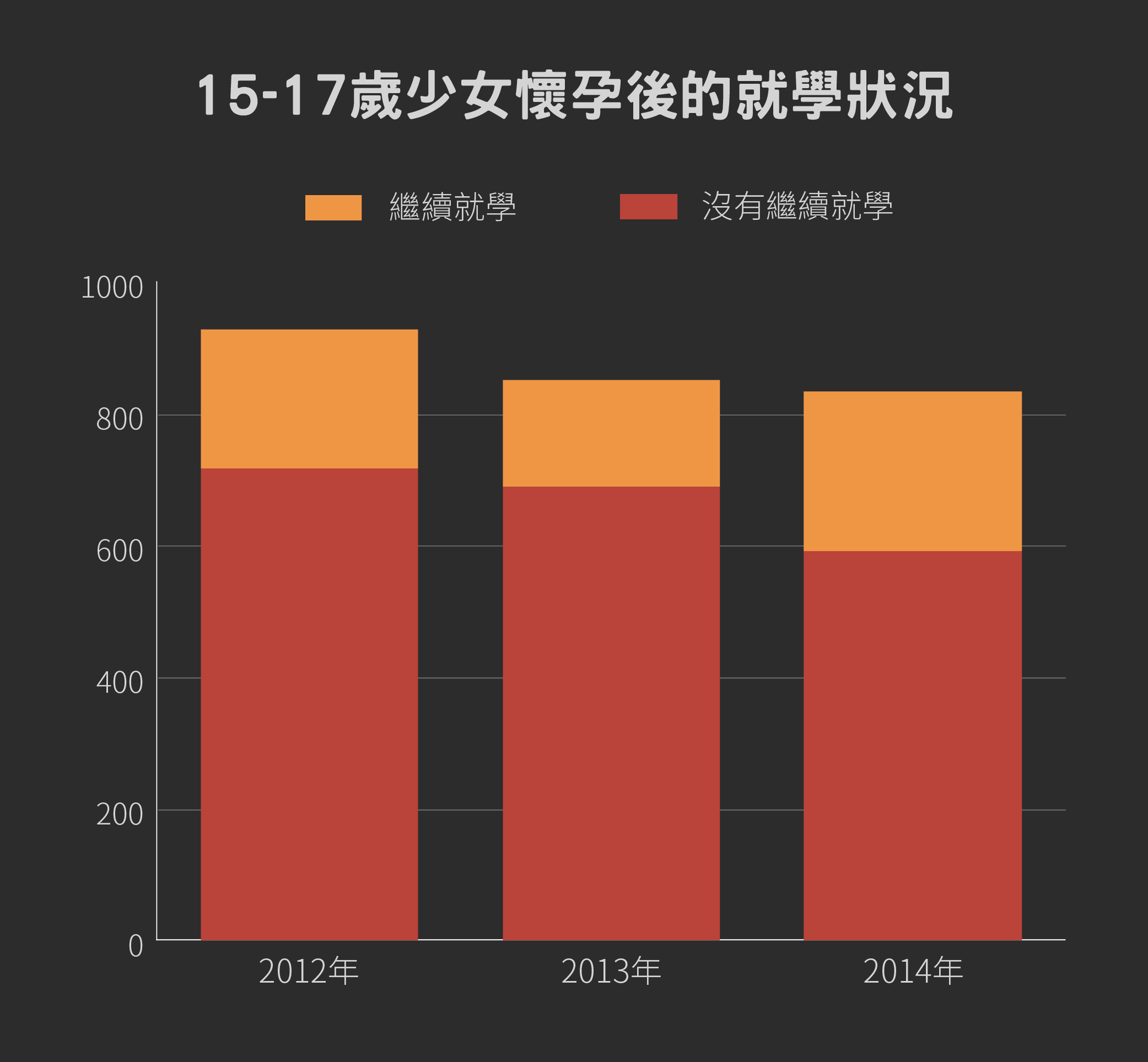

根據內政部戶政司統計,每年約有900位15-17歲小媽媽們,但生育後繼續就學者,不到四分之一。

資料來源/兒童權利公約民間監督聯盟,《兒童權利公約》國家報告國際審查

侯雯琪經常和社工走入撞球店、機車行、公園,在社區裡發現像嘉妤這樣處在風險裡的少年少女。她說,這群少年少女的父母們多半從中南部或東部,一路往北,遷徏到新北找工作,「多數開貨車或在工廠加班,夫妻兩人或單親一人撐全家家計,連睡覺時間都不足,更無能力教育孩子。」侯雯琪服務的個案裡,有一半以上的少年,並沒被政府偵測出風險。

林萬億說:「我們ㄧ年生不到20萬個孩子,生都那麼辛苦,我們為什麼不能讓每個孩子都獲得好好的成長?」

當中產家庭的少年開始各式的學習和體驗,甚至護照上蓋滿遊走世界的印記,積極探索自我,為成人生活和職涯累積基礎,那群沒被偵測出、無法好好成長的少年,跑去哪裡?

台灣社會對少年的想像匱乏,總以為少年不是在家裡、就在學校裡受教育,事實上他們經常散落在社會邊緣的角落,甚至早早進入勞動體系,養活自己。

貧困而落入童工之門

他們之中有的為了糊口,有的為了脫離家庭施加的暴力和壓力,被迫成為童工或少年工。《報導者》採訪了這群少年童工,他們或在農場/工廠裡搬運、做水泥工助手、裝潢助理、舉牌人、婚宴廣場服務生、夜市叫賣者、洗頭小妹、便利店店員⋯⋯。

例如在凌晨2點的雲林西螺果菜市場,有鄰近嘉義或遠從台東來的少年,跟車到農地搬菜,天亮前載回西螺,一趟千元起跳;在口湖鄉,我們遇到幫阿嬤串蚵的女孩,她腳踩鑽孔機在蚵殻上打洞,每11個蚵殻成一串,每串1.8元。

其中一位因生計離開學習軌道的女孩佩芸,特別令人印象深刻。她的父親少了一條腿,母親是外配,全家近貧但申請不到中低收,於是她未成年就開始打工;大學時為了白天工作,選讀夜間部,但半工半讀讓她疲憊不堪,唸了兩年便休學,如今在泰式按摩店全職。每個月,她得按壓40個陌生客人的身體,勉強拿超過2萬1,009元的最低工資。「我們常躲在門簾後頭看上門的客人,有次遇到一個110公斤的客人,心想完了,果然,按壓完,我自己也散了。」

談到日本偶像團體傑尼斯和作家夏目潄石時,佩芸才迸發青春語調說,想在白天讀書、想存錢去日本⋯⋯,但開心念頭稍縱,心底絕望就出現:「討厭別人跟我說不要放棄、人生美好要積極⋯⋯那是看不見我們底層人生的處境。」

還有一群少年,完全逸出法律規定,在勞動體系裡被雇主或工作環境剝削。

9月初,距離夏日播種期已過了兩個月,農田作物需要養護與施肥;凌晨4點多,17歲的土豆正準備到農民的田裡,為他們代噴農藥。今天的作業地點面積九甲,三人一組,搭配一台農藥車;土豆是團隊裡最年輕的,15歲開始農藥代噴,他的夥伴們20出頭,也從未成年開始了這份工作。他們多數時擔任助手拉管線,偶爾負責噴藥。

從事代噴農藥工作的少年土豆。(攝影/余志偉)

厚重白濛濛的霧,罩著綠油油的田,不知情的人還以為他們身在虛無飄渺的山野間,存有幾分浪漫。其實少年身上揹著200多公尺的長管,沒有口罩和任何防護措施,管子裡噴出的是他們親手調配的農藥水。

這些年,雲林有全台為數最多的農藥車,全是少年當家,代噴範圍到桃園、彰化、嘉義、南投。少年速度比老農俐落,小腿肚在崎嶇水田裡也能快步移動。「老班都被我們打掉,他們做的速度太慢了。」土豆有個肥肚腩,長相比實際年齡成熟許多。

早上9點收工時,土豆沾滿泥土的雙手,數著千元大鈔,噴一分地每人能領上60元,今天九十分地,他賺進5千4百元。

但看似很好的收入,卻是他用命換來的。

土豆的家是早期以米糠、牛大便、蚵粉混合一起,用竹片建成的老房,房子一隅有個廢棄的灶。父母很早分開,母親不在身邊,主要由阿嬤扶養;15歲那年,中風的父親、阿嬤相繼過世,剩下一個也在做粗活的哥哥和失業的叔叔。他很早就得自立。

土豆的高中會考成績有4B,原本可以讀上公立高中職,但家貧沒錢付學費,無法升學,得想方設法養活自己:他鋪過校園PU跑道、到高海拔山上搬菜、在工地裡運水泥,「很恐怖,有時連鷹架都沒有,直接放個鐵架讓我們走。」他說。

農藥代噴是高風險的工作,不少老農的肝硬化與農藥代謝不掉有關。我們訪談曾在這一行待過的少年,他們不清楚農藥是否傷身,但他們代噴後,常感到全身灼熱、想吐,洗完澡後昏睡到隔天。

土豆的確中毒過一次。 他回憶起,「有天突然下大雨,下雨後馬上出大太陽,身體整個縮起來。我就推著繩索,邊推邊吐。」那次他到診所吊點滴「解毒」,之後他不敢多想噴藥的影響,「不知道耶,現在還年輕吧。」

當台灣主流社會高喊著為下一代累積競爭力,卻很少意識到有為數不少的少年少女們根本沒有選項。他們生活中缺少榜樣和文化刺激、欠缺人脈網絡和社會資本,最後賣體力、賣身體,甚至賣尊嚴。

不論是國際或台灣,多年前都明文限制童工的工作條件。國際勞工組織(ILO)八個勞動公約裡,就有兩個童工公約,以避免身心尚未成熟的少年,過早耗盡體力或被人利用。台灣《勞基法》的第5章則為童工專章,其中明訂未滿16歲受僱工作者為童工,有嚴格的工作限制;18歲以下也不得從事危險性或有害工作。

沒家人照顧、也沒有錢學一技之長的土豆,從15歲開始當起童工,這些風險的工作讓他攢了錢,添了冷氣、床墊、二手車,也為他窘困的人生,贏回些許尊嚴和安全感。(編按:在截稿前,土豆告訴我們,噴了兩年農藥,他決定離開這一行,另覓一份安全穩定的工作。)

只要活下來,這群少年們沒想太多,他們沒意識到自己成為勞動市場裡的羔羊:經常深夜工作、工作超時、不達基本時薪133元、鄉村普遍沒有勞保。我們為此詢問雇主,大多數拒訪,只有一家雇用多位少年的鮮蝦冷凍工廠老闆,大談他如何給清貧少年機會;但採訪後一位女孩簡訊告知我們:「時薪100元,比想像低很多,而且出貨時常加班到10點。」

目前台灣並未調查童工與少年工的勞動力情況,唯一管道是用勞保去勾稽。《報導者》向勞保局調閱2016年9月的數字(不含建教生人數),未滿18歲投入勞動市場的有31456名,其中未滿16歲有2921人。過去5年,每年同時間(9月份),都有3萬名以上的少年工和童工。這數字不包括未投保,難以計算的黑數。

事實上,雇主一旦使用童工或未滿18歲的少年工,都必須提交法定代理人的同意書與年齡證明文件,同時得附上工作計劃,確保其未執行高風險工作。但一位六都勞動科長告知,縣市勞動局處除了抽檢學生暑期工讀情況外,沒有針對童工的勞動環境檢查。而另一位執行童工業務審查的科員私下表示,他從未實地勘查童工的工作現場是否安全,「我蓋那個章都是在不了解情況下蓋的,內心有點不安。」

過去一年間,以台灣少年權益與福利促進聯盟為主的民間團體發現,少年在勞動市場被嚴重剝削。但政府部門似乎視而不見。由於台灣是聯合國人權兩公約的簽署國,2017年1月,在聯合國委員首次赴台關切少年勞動審查現場,當時勞動部回應竟是:「台灣未滿18歲的兒少從事勞動的人數很少,且現行制度完備。」

長期研究勞動市場的文大勞工關係系教授李健鴻就批評:「台灣最糟糕的是,沒有童工調查的數據。幾十年來,不調查,不重視,童工是被掩蓋的議題。」

從中產思維和升學系統逸出

經濟的負擔,混亂的家庭氛圍,這群自立少年,有為數不少的人早在小學四、五年級,課業就落後;太早的勞動,累積的社會化和疲累,讓他們很早脫離學習的軌道,陷入惡性循環裡。

成大資訊工程系教授蘇文鈺,從2014年起帶著大學生走進嘉義東石布袋,教中小學生寫程式,他說進到偏鄉就受到震撼教育,一般國中生早該會的簡單的單字,如「read」、「write」都拼不出。他說:「我們太重升學和分數,習慣教育習慣照顧前三分之二的人,那後三分之一的多半被放棄,他們連好好念書的基本權利都無法享有,更遑論生涯規劃、完成夢想。邊緣學生幾乎被放棄。」(相關報導:〈【教育篇】學校KPI為何讓少年們脫隊?〉)

他直到進了東石,才知道面對這群可能沒飯吃、家裡有情緒困擾、父母未教導紀律的孩子,他們必須扮演「第二個媽媽」的角色。於是,他給授課老師們的兩個KPI(指標),都與成績無關,而是:學生要覺得課堂好玩、得帶好吃的食物讓學生吃飽。他說,這樣才不會丟掉孩子。

脆弱家庭的小孩,如果學習不利,又沒遇見重要的他者,拉自己一把,就容易中輟中離。教育部統計中,台灣104學年度中輟的國中生有近4千名,但到了高中,中離生的人數卻超過2萬3千名。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華分析過,12年國教後,雖然高職學費全免,但雜費、實習費、書簿費等費用加總,就讀私立高職的學生,每學期費用也落在7千到1萬5千元。不像九年義務教育的強迫入學,這群家困的少年中斷就學的情況,看來從國中往後(高中)遞延而已。不幸運的,失學失業,落入地下經濟,甚至犯罪。

過去10年(2006年到2016年),台灣少年的犯罪人數並未隨少子化減少,在詐欺和毒品交易這兩項,少年犯罪成長率各增長250%以上。

我們和二、三十位曾進入少年觀護所、以及進到黑道經營的公司/會館的少年們訪談,他們身上有各式從小型到大型的犯罪:偷竊、搶銀樓、討債、販毒、重傷害、殺人罪。在他們的人生中,很少人教導過他們何謂風險與界線。而原生家庭的根基不穩,哪裡願意收留接納他們,他們就容易在別處生根。(相關報導:〈【江湖篇】幫會裡的少年兄〉)

諷刺的是,法務部每一年花在少年矯正機關的經費達7億7千萬元,相較之下,政府投資中輟中離生的教育才兩億元、弱勢少年職訓每年也僅僅約4千多萬元。

社會的中產思維只看得到升學教育常軌裡的少年,但邊緣少年幾乎活在另一個平行世界。

被退貨的少年

《兒童及少年福利與權益保障法》(簡稱《兒少法》)已實施16年,目前中央與地方政府對處於風險中的少年,推出各式政策與服務:衛福部與縣市社會局處所搭起的高風險家庭通報、司法體系對非行少年的安置、教育體系對中輟少年的照顧、勞動體系對弱勢少年提供的職訓等。

面對處在邊緣的少年,整個系統的反應相當過時,且充斥盲點。

首先,台灣幾乎是轉過頭去,不看見邊緣少年的困境。

一旦少年或他的家庭被標籤成一個充滿麻煩者,就極容易被學校、安置機構「退貨」。

中華育幼機構兒童關懷協會創辦人洪錦芳經常審視台灣各地安置中心,發現有安置中心會「選孩子」,「對小四以上的孩子,敬謝不敏,因為兒童討人喜歡,容易獲得募款。」而台北地院少年法官蔡坤湖也多次為被列入保護管束的少年轉學,希望少年重新開始,但每回接手的學校只要看到案底,都會提心弔膽,甚至用各種軟釘子要學生離開。

相較社會用最簡易的方法隔離邊緣少年,鄰近的香港,卻是很主動地找出不被家庭和學校接住的少年們。香港目前已建立數百位24小時的外展社工,甚至香港社會福利署過去幾年,撥款成立網上外展隊伍,為的是向外找出潛在的邊緣少年。(相關報導:〈【香港篇】社工要比黑社會更有吸引力〉)

《報導者》前往香港調研後發現,一開始香港是很功利地思考少年問題。他們認為,這群人是必要的勞動力,如果不能早點挖掘這群隱蔽和失落的少年,並協助他們發展能力,最後社會要花費更大的力氣,解決危機。

除了普遍的視而不見,台灣另一個巨大的盲點是,在少年政策上,政府各部門未能勇於認事,以「殘補式」、「充滿形式主義的KPI」來解決問題。由於問題核心經常源自家庭,又同時牽涉少年的發展,自然是以衛福部為核心,輻射到教育部、勞動部等部門。

但以運作了13年的高風險通報系統為例,林萬億不諱言,光是衛福體系,就因政府員額有限,大量外包高風險家庭的服務,造成公務體系社工與外包社工間角色的混淆,內外整合困難,此外,橫向連結更形欠缺。

例如,當體制外的社工如果發現家庭風險核心,源自患有精神疾病的父母,是否能順利中介醫療治療?若核心是家長失業,能否能協調勞動局處協助?若孩子因家庭而學習狀況不佳,社工能否進入學校與老師溝通?

林萬億說,就他了解,社會局處一旦外包,就認定「這是恁家的代誌(指外包社工的事)」,結果是沒人承擔和問責,電腦紀錄顯示著「任務完成」,「我們看到的不是這個孩子有沒有被解決的問題,而是這些單位可不可以找到excuse(藉口)。」 (編按:「已被開案」、「曾被家訪」成了孩子一旦出事時,政府的藉口。)

政府有些方案較為積極,例如透過職訓,提供少年能有及早自立的條件,可惜只做了一半。

以落實9年的「少年On Light計畫」為例,是政府針對18歲以下的中離生,順利過渡到就業的職訓計劃,由青輔會(教育部青年署前身)每年投入約4千萬;學生在上完4個月的課程後,會被安排兩個月的職場見習,這段期間,由雇主培訓少年學習一技之長,也支付受訓學生兩個月薪水,讓他們在受訓期無後顧之憂。

但對比每年2萬3千名的中離生,參與「少年On Light」的人數每年約250人,數字間出現巨大落差。承接計畫的第一線社工告知,問題出在課程,「(4個月)上課期間沒薪水,對這群學生來講,賺錢很重要,有學生跟我說明天有人找他出陣頭,一天有伍佰塊,他就去了,就不會來上課了。」 而政府的課程設計不太符合少年就業的迫切需求。「它的就業準備課程有200個小時,同樣在上法治教育、性別平權。」葉大華認為強調上課的傳統教育思維,忽略這群揹負生計的少年,需要的是確保未來有一技在身的工作。

邊緣少年需要的不是同情,而是增能;政府和社會必須提供合其所需的政策,為他們打開機會之門。(攝影/余志偉)

舊計劃留不住孩子,政府便急著提出新計劃,把這群邊緣少年越推越遠。 2013年行政院組織整併後,青輔會降級併入教育部成立青年署,今年起將原本的「少年On Light」改為「未未計劃(未升學未就業青少年關懷扶助計劃)」後,新的作法是:取消中離生的職場見習計劃。

曾擔任教育部外聘督導的輔大社工系教授林桂碧認為,這恰好突顯了教育部的本位主義,「他們現在推12年國教,要降低中離生的數字,當然就會希望學生都回學校上課,就業就不關他們的事了。」

「未未計劃」上路後,讓不少老師急得跳腳。原本的「少年On Light」雖不完美,但保障就業,還有誘因吸引需自立的少年。但取消就業協助後,「我們找到這群孩子,只讓他們上固定的課程就結束了,那他們以後該怎麼辦?」承接中輟中離生近20年,宜蘭得安家庭關懷協會主任游美貞的語氣中,止不住擔心。

青年署職場科科長高蘇弘解釋,教育部還是主要負責在學校裡的學生,這群少年如果有就業需求,可轉由各縣市勞政部門協助。

而勞動部門又是怎麼想?即便勞動力發展署曾制定辦法,將弱勢青少年明訂為就業扶助對象,但攤開勞發署的「弱勢青少年職涯準備計劃」,資源不多,每年參訓的青少年才60多人,編列預算不超過400萬。

鄰近的香港,同樣是為少年自立做準備,卻較有其前瞻性,他們結合公私部門,企業甚至把培力少年做為企業社會責任的一環,共同為邊緣少年釋出真正有意義的工作訓練和就業機會。

從殘補到增能 從單打到整合

賽馬會資助的「Clap計畫」(賽馬會鼓掌・創你程計劃)是香港目前最重要的職訓計畫,他們預計5年內投資5億港幣,約20億台幣,與台灣相差10倍(台灣未未計劃加弱青計劃,每年約4,400萬元,5年約為兩億多元),為失學、失業的少年提供生涯規劃,開辦不到兩年,已有近3千名少年完成培訓。

這是全港第一個連結公部門、企業以及學校的職訓計畫。負責計畫督導的香港浸會大學社工系教授黃昌榮解釋,這和過去習慣的政府出錢、發給NGO團體執行的模式不同,他們努力在兩者間加入專案管理的團隊。

黃昌榮是團隊的領導者,他要向出錢的賽馬會提供成效評估,也要為第一線的社工培養即戰力,「所有社工對生涯規劃都沒有什麼概念的,因為這不是傳統社工提供的服務,⋯⋯我們要去發展一套臨床技巧的課程。」

擔任社工超過10年的高佩怡,她的頭銜是「項目經理」(project manager),她帶領9個人的團隊做到橫向連結,不只連結政府資源,還要讓香港上市櫃公司,例如香港機場和航空公司等提供培訓機會,她說:「只要他們(少年)看到未來生涯的發展性,就算培訓期間薪水少一點,他們都會願意參加的。」

鏡頭拉回台灣。風險家庭下,父母跌入深淵,少年經歷各種排除、歧視,有些人靠著意志力催到滿檔,不認命地把自己從廢墟狀態裡拔出來。

「但這絕對是社會的責任,」政委林萬億不諱言地說,十多年來,高政府並沒有有效地解決脆弱家庭的風險。

林萬億緊接著說,目前中央政府總預算裡已編列了9億元的預算,主要是希望建立一個以社區為服務基礎,跨部會協力家庭的「社會安全網」計劃;其中,社工人數預計從目前的一千多位提高到約兩千位。這個計劃預計明年1月推出。

即使明年安全網順利上路,這仍只是跨出一小步。

除了跨部門得協力整合資源外,台灣社會對於邊緣少年的想像,必須有很大的調整。因為這群少年最需要的不是同情,而是重新與社會和社群連結,他們也必須累積能力,看到職涯發展的可能,重建對生命的信心。只有這樣,才有機會解除他們如同廢墟的生命狀態,減少貧窮的世襲。

社會有責任,讓這群少年,看見一絲希望。

沒有留言:

張貼留言